Articoli riportati nel seguito:

LA FIGURA DI COSTANTINO NIGRA SULLA STAMPA CATTOLICA DEL RISORGIMENTO

UN DIPLOMATICO OTTOCENTESCO A CACCIA DI CANZONI

I CANTI POPOLARI DEL PIEMONTE

UN CANAVESANO GRANDE DIPLOMATICO E LETTERATO DI ECCEZIONALE CULTURA

-------------------------

LA FIGURA DI COSTANTINO NIGRA SULLA STAMPA CATTOLICA DEL RISORGIMENTO di Carlo Bovolo

Leggendo le note di copertina dei dischi di musica folk, spesso capita di trovare accanto al titolo del brano diciture come «Nigra 3» oppure «Child 10». Si tratta della numerazione progressiva delle ballate pubblicate in due opere fondamentali: i Canti po- polari del Piemonte, raccolti da Costantino Nigra e pubblicati nel 1888; e The English and Scottish Po- pular Ballads, raccolte dallo studioso statunitense Francis James Child e pubblicate in cinque volumi tra il 1882 e il 1898.

Costantino Nigra nacque nel 1828 a Villa Castelnuovo, oggi Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino, e fece una brillantissima carriera diploma- tica rivestendo un ruolo determinante nella politica estera italiana, per il completamento del processo di unificazione dell’Italia dopo la morte di Cavour, avvenuta nel 1861. Fu ambasciatore italiano a Pa- rigi (1860), San Pietroburgo (1876), Londra (1882) e infine Vienna (1885). In parallelo all’attività diplo- matica coltivò una grande passione per la ricerca letteraria, per i dialetti del Piemonte, per gli studi lin- guistici, in particolare riguardo alle lingue celtiche e romanze, tramite un fitto epistolario con intellettuali dell’epoca, ai quali chiedeva in prestito o in acqui- sto volumi e manoscritti con cui arricchire la sua già vastissima biblioteca.

Se i Canti popolari del Piemonte sono stati pubblicati in forma definitiva nel 1888, le prime raccolte datano fin dal 1854. Oggi esistono dei Canti due principali edizioni: quella più comune è il Reprints Einaudi in due volumi, del 1974; l’altra è la splendida edizione Einaudi del 2009, arricchita con un’introduzione del decano degli etnologi italiani, Alberto Cirese, e un saggio dei curatori Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto. Si tratta un unico volumone di un chilo e mezzo di peso, carta sottilissima, purtroppo praticamente introvabile se non a cifre folli. Molto importanti sono i 2 CD allegati, messi a punto dagli stessi curatori, che presentano un’antologia di esecuzioni delle canzoni del Nigra e delle loro varianti, recuperate negli ultimi decenni dalle voci di coloro che ancora le conoscevano ed erano in grado di cantarle; talvolta anziani nati nel 1890!

Nigra scrisse nella sua prefazione della raccolta del 1888: «Quando io cominciai le prime pubblica- zioni di canzoni popolari piemontesi (1854-60), gli studi sulla poesia popolare comparata o non esistevano o cominciavano appena. […] Io fui il primo a in- dicare chiaramente l’identità d’una numerosa serie di canti popolari che sono comuni ai paesi romanzi, aventi substrato celtico, e che non esistono negli altri paesi romanzi, cioè nell’Italia media ed inferiore e nella Spagna Castigliana.» (Nigra 1974, p. XXVII)

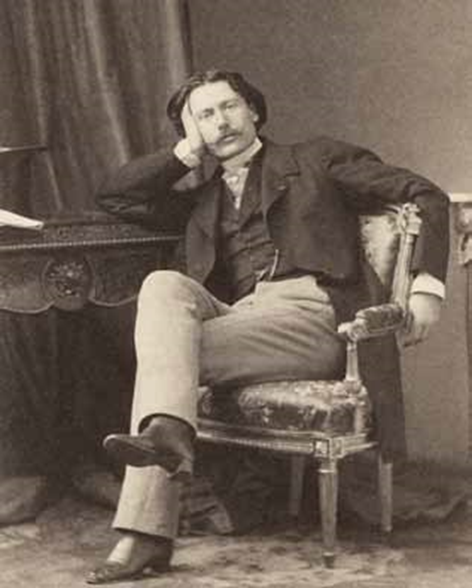

Costantino Nigra, 1860 ca., Bibliothèque nationale de France

Egli dedicava scarsa attenzione all’aspetto musi- cale del canto e infatti, per la maggior parte delle canzoni, degli strambotti, dei canti religiosi e infantili, manca la trascrizione della musica. Delle 153 ‘canzoni’ che lui commentò confrontando oltre cinquecento diverse lezioni, riporta solo 15 linee melo- diche, in forma striminzita: è una caratteristica co- mune alle raccolte ottocentesche.

Lo studioso Giuseppe Cocchiara scrisse inoltre nella sua prefazione ai Canti apparsa in occasione della prima edizione Einaudi del 1957: «Ma al Nigra non interessa tanto il valore poetico dei canti che ha raccolto, quanto la tradizione che li sostiene. Egli ha compreso che la poesia popolare non è soltanto un saggio poetico, ma anche un documento etnografico con una sua tradizione culturale. Nella poesia d’arte un testo è fine a se stesso, chiuso e defini- tivo; nella poesia popolare invece, esso per vivere una sua vera vita, deve modificarsi continuamente, e dare origine ad altri testi.» (in Nigra 1974, p. XIV) Si dovrà attendere il 1934 e la relazione di Michele Barbi al III Congresso nazionale di arti e tradizioni popolari a Trento, perché l’importanza della musica venga posta con forza all’attenzione: «Grave danno per lo studio e la valutazione della poesia popolare è stato l’averla sempre considerata disunita dalla melodia. Non esiste poesia propriamente popolare, metodo di raccolta dei canti: «I componimenti qui pubblicati furono […] trascritti dal canto o dalla det- tatura, per lo più di contadine, che facevo ripetere, semprecché potevo, due o tre volte, e in epoche diverse. (Nigra 1974, p. XXXI) E ancora: «Sotto ciascuna lezione sta scritto il nome, se conosciuto, della persona che la cantò, la dettò o la trascrisse, non che il nome del luogo in cui fu cantata, dettata o trascritta.» (id., p. XXVIII)

Una passione di Nigra fu la ricerca storica dell’origine di queste ballate, teorizzando che se descri- vono un fatto molto antico, anche la ballata stessa deve essere antica. L’esempio è dato dalla famo- sissima “Donna lombarda” (Nigra 1), per la quale ipotizza che si possa risalire all’età longobarda, alla vicenda e alla leggenda del re Alboino e di Rosmun- da (evocate nella nota frase «Bevi Rosmunda dal teschio di tuo padre» ripresa da una parodia gio- vanile di Achille Campanile). Un’ipotesi contestata dagli studiosi del ’900.

Le ricerche del Nigra sono estremamente affascinanti, per ogni ballata si cerca una comparazione tra varie versioni disseminate in tutta Europa. Il suo lavoro ha una tesi di fondo che va oltre la parte mu- sicale e si riallaccia al suo ruolo di diplomatico, di protagonista dell’Unità d’Italia. Così scrive: «L’Italia rispetto alla poesia popolare (come rispetto ai dialetti) si divide in due zone: Italia inferiore, con substrato italico; e Italia superiore, con substrato celti- co.» (id. LXVI-LXVII)

Un volume del 2011, Costantino Nigra etnologo a cura di Piercarlo Grimaldi e Gianpaolo Fassino, raccoglie gli atti di un convegno di studi del 2008 organizzato per il centenario della morte. In esso c’è, tra gli altri, un intervento di Domenico Scafo- glio dal titolo “Le due Italie di Nigra ovvero come si è costruita l’identità nazionale” (pp. 115-120), che sintetizza: «Nel pensiero di Nigra la lingua è stret- tamente connessa alla struttura biosichica delle singole razze e perciò diverse lingue non rinviano semplicemente a diverse culture, ma, prioritaria- mente, a diverse situazioni biologiche.» È evidente che la divisione dell’ItaIia in due aree etnicamente e linguisticamente distinte poteva entrare in contrasto con il processo di unificazione e perciò, fino aI 1870, quando Roma divenne capitale, Nigra ed altri stu- diosi ne tacquero. Nell’edizione dei Canti del 1888 il termine ‘razza’ non viene più utilizzato. Cocchia- ra nel 1952 scriverà in Storia del folklore in Europa che «per lui il concetto stesso di razza contempla esclusivamente quelle che sono le attitudini natu- rali, morali, intellettuali e artistiche di un popolo.» (Cocchiara 1971 [ed. or. 1952], p. 369) Una discus- sione spinosa, chiusa da Roberto Leydi nel 1973 in I canti popolari italiani: «[…] oggi ci rendiamo per- fettamente conto che dietro l’impegno di sistemazione filologica di Costantino Nigra c’era anche la sottintesa preoccupazione di fornire un supporto al privilegio piemontese sulle altre regioni del giovane Regno d’Italia (dimostrando la vocazione epica e civile dei sudditi sabaudi di fronte alla vocazione lirica e amorosa dei cittadini meridionali, rudi cantori di ballate i primi, vaghi stornellatori i secondi)» (p. 14). Una contrapposizione quindi tra ballata al Nord e lo strambotto/stornello al Centro-Sud. Tanto che Nigra chiude il volume dei Canti con una piccola raccolta di “Strambotti e stornelli” alla quale, dopo tanta ab- bondanza di ballate, non fa caso nessuno. Eppure, sempre negli atti del convegno del 2008, un intero capitolo è dedicato a “Lo strambotto piemontese: un genere di canto ingiustamente trascurato” di Franco Castelli (pp. 211-240): un canto in una strana lin- gua non propriamente dialettale, maccheronica, un linguaggio definito «erotico plebeo», cantato quasi prevalentemente dalle donne.

Arriverà poi la guerra del 1915-1918, che metterà nelle trincee uomini provenienti da tutte le parti d’I- talia, ciascuno con i suoi canti, che saranno spunto per canti tragicamente nuovi. Il volume del Nigra resta in ogni caso una miniera cui hanno attinto in molti, ai quali è stata data la libertà di modificare i testi e di creare musiche. Per quanto riguarda la parte degli strambotti piemontesi, in particolare, consiglio l’ascolto del CD del gruppo di folk revival della Ciapa Rusa, Stranòt d’amur: canti e danze dell’Alessandrino del 1984. Una bella serie di can- zoni e musiche popolari del Piemonte si trova anche qui: www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore- musicale-italiano-piemonte/. Nella prossima pun- tata parleremo delle ballate, della figura di Teresa Viarengo e delle varie versioni contemporanee.

I CANTI POPOLARI DEL PIEMONTE di Alessandro Vitale Brovarone

Sia pure in una angusta prospettiva critica e metodologica, l'attività di ricerca e studio dei canti popolari dell'Italia nordoccidentale precedette di parecchi anni la pubblicazione dei Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra[1], e ne accompagnò la stesura e l'elaborazione, protrattasi almeno dal 1854 al 1888.

Di questa attività, cui il Nigra riconosce il suo debito[2], è rimasta soltanto, a quanto mi consta, una tenue traccia di Canti popolari Umbri, Liguri, Piceni, Piemontesi e Latini di Oreste Marcoaldi[3]. Il Marcoaldi, marchigiano, si servì a sua volta principalmente, per la parte ligure e piemontese, di una raccolta manoscritta di Domenico Buffa, risalente approssimativamente agli anni '40. Tale raccolta, sappiamo ancora dal Marcoaldi, era passata attraverso le mani del Tommaseo, che stava allora raccogliendo materiali per una raccolta di canti popolari di tutte le province italiane[4].

Ma i debiti e le riconoscenze del Nigra vanno oltre:

«Un'altra parte considerevole della collezione [oltre quella costituita dai canti raccolti personalmente], mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Picchia, l'illustre professore di sanscrito nell'Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti. Domenico Carbone, già compagno di studi e d'armi, non mai abbastanza compianto, mi diede, nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di Carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto non solo nel campo letterario, ma ben più nella storia politica del nostro paese, mi fece dono, egualmente nel 1858, del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845, dal quale Oreste Marcoaldi trasse tutta la parte ligure e piemontese della sua collezione, e in cui mi rimase pur qualche cosa a spigolare. Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte lezioni in varie parti del Piemonte: Teresa Croce, già nominata, in Sale-Castelnuovo nel Canavese; Emerenziana Nigra-Vegezzi-Ruscalla, e Adele Bolens sulla collina di Torino; Enrichetta Cassone in Moncalvo-Monferrato; Felice Oddone in Bra; Luigi Bassi in Mondovì, Torino e Pinerolo; Carlo Franchelli, morto sui campi di battaglia a San Martino, nella campagna di Torino; G. B. Gandino in Bra e Mondovì; Bernardo Buscagliene in Graglia presso Biella; Garnerone in Lanzo Torinese; D. Monetto in Montaldo di Mondovì; Gaudenzio Caire in Pinerolo e Novara; Giuseppe Rossi in Saluzzo; Pietro Fenoglio in Bene-Vagenna di Mondovì; G. B. Amidei in Paesana, Lagnasco, e Val di Po, circondario di Saluzzo; Annibale Strambio in Rocca d'Arazzo, circondario d'Asti. E finalmente due buone collezioni mi furon trascritte, una da Nicolo Bianco in Val-fenera d'Asti, e una da Tommaso Borgogno a La Morrà, circondario d'Alba in Monferrato, mentre egli era colà giudice di mandamento. Qualche canzone mi fu pure trasmessa da Giuseppe Regaldi da Parma, da A. Berti da Venezia, da Cristoforo Pasqualigo da Lonigo nel Vicentino, da Gabriele Rosa I da Brescia, da Alessandro D'Ancona da Pisa; altre da altrove »[5].

L'ingresso, a mio giudizio molto profìcuo, in questa «zona d'ombra» della cultura piemontese pre-unitaria, ci è reso possibile dal Nigra stesso che si preoccupò, con l'onestà scientifica che ha lasciato grande impronta nei Canti popolari del Piemonte, di render pubblico il materiale di cui si era servito. Il Nigra infatti inviò in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un pacco contenente una buona parte delle raccolte manoscritte che gli abbiamo visto ricordare. I fascicoli e i fogli inviati dal Nigra furono poi legati e sono tuttora conservati tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale con la segnatura R III 7.

Il materiale è preceduto da una lettera di accompagnamento di mano del Nigra:

«Signor Prefetto - Venezia 24 Febb. 1904

Mi pregio di mandare in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un piccolo pacco di Canti popolari principalmente dell'Alta Italia, manoscritti, raccolti da:

Giovanni Picchia - E.a Cassone - Regaldi Dal Medico - Gaudenzio Caire - Cav. Strambio - Dott. Nicolo Bianco - Domenico Buffa - Domenico Carbone - Herm. Kestner.

Furono questi canti in massima parte pubblicati da me e da altri. Alcuni sono inediti, o almeno presentano varianti inedite. Ad ogni modo sono documenti sinceri, utili a consultarsi da chi si occupi di studi folklorici; e sarebbe ora difficile il trovarli ancora, in parte almeno, sulla bocca del popolo.

Gradisca, Signor Prefetto, l'espressione della mia distintissima considerazione C. Nigra»

II quadro presentatoci dal Nigra — ma, teniamo conto, un Nigra ormai molto avanti con gli anni - è, a mio avviso, pessimistico. Infatti, come ho potuto constatare attraverso uno spoglio integrale del materiale ed un confronto con i testi editi dal Nigra e dal Marcoaldi, una buona parte del materiale è inedita.

Il manoscritto è composto da[6]:

a) 1 lettera d'accompagnamento (ined.) — b) 4 quaderni di Canti popolari in varii dialetti d'Italia raccolti per opera di Domenico Buffa (rispettivamente: 1) Genova: 5 canzoni, 2 edite dal Marcoaldi e 2 edite dal Nigra; di esse una è edita dal Nigra e dal Marcoaldi; inedite 2. - 2) Porto Maurizio: 29 strambotti dei quali 6 editi dal Marcoaldi; inediti 23. - 3) Orba: 122 strambotti e 1 canzone; 28 editi dal Marcoaldi, 7 editi dal Nigra; inediti 88 e 1 canzone. — 4) Ovada: 108 strambotti e 8 canzoni; degli strambotti 28 sono editi dal Marcoaldi, 10 dal Nigra; inediti 70. Delle canzoni 4 sono edite dal Marcoaldi, 2 dal Nigra; inedite 2. Inoltre si hanno 2 strambotti raccolti ad Ovada, ma da un informatore Veneto, inediti. — 5) Alessandria: 79 strambotti e 17 canzoni. Degli strambotti 22 sono editi dal Nigra, 37 dal Marcoaldi, 1 dal Nigra e dal Marcoaldi; inediti 21. Delle canzoni 2 sono edite dal Nigra, 9 dal Marcoaldi, ma senza le varianti date dal Buffa; inedite 6. -6) Oleggio: 7 canzoni di cui 6 edite dal Marcoaldi; 1 inedita. - 7) Rocca di Cerio (Canavese): 9 strambotti e 1 canzone. Degli strambotti 5 sono editi dal Marcoaldi, 1 dal Nigra; inediti 3. La canzone è edita dal Nigra. - 8) Rocca d'Arazzo: 1 canzone inedita). — e) Canson Piemonteise raccolte da Giovanni Flechia e da lui trasmesse a me. C.N. (1853): 27 canzoni, 14 edite dal Nigra; inedite 14. — d) Strambotti (detti notturni) raccolti in Moncalvo, Easso Monferrato da Enrichetta Cassone. 17, di cui 7 editi dal Nigra; inediti 10. — e) Donna lombarda raccolta a Parma da Regalai. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — /) Donna lombarda raccolta a Venezia da Dal Medico. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — g) Canzoni popolari di Novara, raccolte da G. Caire. 12, di cui 7 edite dal Nigra; inedite 5. — h) Canzone veneziana raccolta da G. Vallo. Inedita. — i) « Strambotti che si cantano dai contadini di Rocca d'Arazzo, provincia d'Asti » racc. dal Cav. Strambio (1850-1860). 144 strambotti, di cui 6 ripetuti, 50 editi; inediti 88. — ;) Strambotti - Valienerà (Asti) racc. dal Sig. D.r Nicolo Bianco (1850-1860). 24, di cui 6 editi dal Nigra; inediti 18.

Lettera di H. Kestner contenente alcune melodie, con lettera d'accompagnamento di Bunsen, da Torino. Segue altra comunicazione di H. Kestner a Nigra, Alcune delle melodie mi risultano inedite. — /) Canzoni e strambotti raccolti da Domenico Carbone a Tortona. 17 canzoni, di cui 11 edite dal Nigra, 6 inedite; è allegata una lettera di Silvio Lessona. — m) Strambotti, Carbonara presso Tortona. D. Carbone. 76 strambotti, di cui 42 editi dal Nigra; 34 inediti.

Risultano in questo modo inediti, nel complesso, 38 canzoni, 357 strambotti e alcune melodie. È lecito, a questo punto, chiedersi come mai il Nigra abbia indicato come editi tanti testi che risultano invece inediti. Osservando innanzi tutto come la maggior parte dei testi inediti contenuti nelle nostre raccolte sia costituita da strambotti, e soprattutto di provenienza monferrina, possiamo proporre diverse interpretazioni: innanzi tutto che il Nigra ritenesse, anche implicitamente, il concetto di «variante» come proprio della canzone epico-lirica, e non estendibile allo strambotto, e vedesse dunque come esaurienti le raccolte del Marcoaldi, del Ferraro[7] e la sua; che vedesse, scendendo via via per il Monferrato, attenuarsi le sue competenze a vantaggio del Ferraro; che infine ritenesse «scomoda » la grande quantità di strambotti, raccolta dal Buffa, ai fini della dimostrazione della sua tesi, che, come è noto, indica la canzone epico-lirica come tipica del canto popolare del settentrione, attribuendo invece al canto lirico mono-strofico, e dunque anche allo strambotto, una origine meridionale.

Certamente la validità del lavoro del Nigra non viene posta in discussione da queste omissioni, d'altra parte riconosciute implicitamente dal Nigra stesso[8]; tuttavia mi pare che si imponga, a questo punto, una ricognizione, il più possibile completa, sia sul terreno, sia sui documenti lasciatici da raccoglitori del secolo scorso e depositati in biblioteche o archivi pubblici, come i nostri,o privati, come quelli segnalati dal Costa[9].

Un ampio lavoro di raccolta orientato in questo senso credo possa chiarire, oltre che il problema dello strambotto in sé, anche i più generali problemi di tradizione, diffusione e invenzione del canto popolare: attraverso un confronto morfologico e tematico di canti popolari raccolti in momenti diversi e, almeno nel nostro caso, con la certezza della non dipendenza dalla fonte ottocentesca scritta dei canti registrabili ora (come potrebbe essere successo per alcuni tra i Canti popolari del Piemonte del Nigra) sarà possibile individuare due status successivi che potranno dare positive indicazioni sulle linee di trasmissione e sulle innovazioni nel canto popolare.

È certo comunque che i dati fornitici dai raccoglitori ottocenteschi non sono di per sé confrontabili con quelli raccolti ora; le diversità sia di prospettiva storico-critica, sia di metodo di rilevazione, possono da un lato aver guidato scelte e esclusioni ora non accettate, e d'altro lato possono aver compromesso sensibilmente il dato linguistico.

Si pone dunque la necessità di una riscoperta, il più possibile completa, delle nostre più antiche raccolte di canti popolari, intesa a porre in luce, oltre che una buona quantità di materiali, tutto un complesso di atteggiamenti che devono essere tenuti presenti ai fini di un corretto impiego, in prospettive critiche diverse da quelle ottocentesche, dei materiali stessi.

A questo vuol contribuire la pubblicazione di una parte dei testi che ho segnalati.

Dovendo trarre qualche dato che possa illustrare la qualità dei materiali reperibili nel manoscritto notato, mi pare che la scelta debba cadere (come ritengo si possa avvertire dalle pagine precedenti) sulla raccolta del Buffa, per diversi motivi: innanzi tutto per la sua ricchezza; per la zona che essa prevalentemente copre (dalla Liguria fino all'Alessandrino e al Monferrato meridionale), zona fra le meno esplorate dal punto di vista folklorico e dialetto-logico; infine, e soprattutto, perché da questa raccolta emerge la figura di un ordinatore che, sia pure con molte ingenuità, ha dato prova di un impegno certamente non episodico e superficiale.

Fra la grande quantità di materiale raccolto dal Buffa è necessario però operare una ulteriore scelta e credo sia opportuno limitare la nostra attenzione agli strambotti raccolti ad Ovada che mi pare possano porre in rilievo l'importanza di una zona di incontro e di scambio culturale e linguistico.

Riporto ora i testi raccolti dal Buffa presso Ovada, con le sue note a carattere linguistico e culturale, compresi quelli già inseriti nelle raccolte del Marcoaldi e del Nigra, sia per mantenere intatto l'aspetto storico-culturale della raccolta del Buffa, sia per sanare i guasti di trascrizione, un po' italianizzata dal Marcoaldi, e invece piemontesizzata dal Nigra. Riporto inoltre i criteri di trascrizione usati dal Buffa, che oltre alla loro utilità pratica, possono risultare un ottimo punto di riferimento per la conoscenza degli strumenti del raccoglitore.

pagg. 1-2

AVVISO - Tutti i vari dialetti ai quali appartengono i canti seguenti prepongono al verbo certe vocali, che fanno le veci di pronomi personali: talché questi possono essere omessi, e lo sono infatti il più delle volte nel parlar comune. Non tutti però questi dialetti usano le stesse vocali, ma a un dipresso le stesse. Eccole:

Sing.

a diggu (dico)

i-'t dixi (in alcuni dialetti a 't)

u dixe, e nel femm. a dixe

Plur.

a dimmu (diciamo) altri dialetti i

i dì

i dixu (altri a)

Se queste vocali siano una corruzione degli stessi pronomi, non so: certo l'i della 3a persona plurale par che venga dal latino illi e più immediatamente dal francese ils: e ne dà pure indizio il dialetto piemontese che nella 1a persona sing. usa i' invece di a. Quel che io so dire è che esse non possono mai essere tralasciate, neanche quando si usano i pronomi.

Per la più facile intelligenza dei dialetti nota anche l'uso che essi hanno frequentemente di por due esse dove nell'italiano cade la zeta, e l'altro di mutar spessissimo l'o in u, specialmente nelle finali.

Perché ad ogni dialetto non si mutasse ortografia (il che avrebbe impicciato non poco i lettori) fui obbligato a farmene una generale, da applicarsi a tutti, ed è la seguente:

u, si pronuncia all'italiana. — ü, alla francese. — ë, come un'e molto larga. — ö, come la eu francese. Quando la vocale che ha sopra le due virgolette richiede accento, io muto quelle in due accenti, così amë * (amare), virtü (virtù), andrö (anderò). — sc **, come la ch francese. Qualcuno penserà che a tal uopo avrei dovuto, usare la ch francese, come già conosciuta: ma l'inconveniente sarebbe stato maggiore, perché, come avrei dovuto allora scrivere la ch italiana? per es. nella parola masc-che (guancie)? l'accento circonflesso che servisse d'unione fra le due consonante era anche necessario perché ad ogni poco non nascessero dubbi sulla pronunzia, come in scacca, scurté, tasctu, ed infinite simili. — x, come la j francese. — 's, come la s italiana nella parola rosa. Questa esse è in molti dialetti sostituita sovente alla zeta italiana.

È anche da notarsi che i dialetti dell'Orba e d'Ovada (i quali, provenendo dal genovese, hanno come questo la più parte dei vocaboli non tronchi) usano troncarli tutti senza distinzione qualora cadano in parte del periodo che dette intiere allungherebbero troppo, o non renderebbero armonia. Perciò nei lor canti s'incontreranno talvolta parole che parranno nuove e non saranno che le già vedute e spiegate altrove, colla sola differenza del mancarci la finale.

[1] Torino 1888. Se ne veda però ora una nuova edizione con prefazione di G.Cocchiara, Torino 1957.

[2] Op. cit., pp xxxi-xxxxiii

[3] Genova 1955

[4] Confronta O. Marcoaldi, Canti popolari umbri etc opera citata nel testo

[5] C.Nigra, op cit, pp xxx1-xxxii

[6] I titoli, salvo le lettere, sono quelli dati dai raccoglitori o dal Nigra.

[7] Canti popolari del bassso Monferrato,Palermo, 1888; Canti popolari monferrini, Torino-Firenze 1870; I Canti popolari del Monferrato, Firenze, 1872; Superstizioni, usi e proverbi monferrini, Palermo, 1866.

[8] C.Nigra, op cit, p.xxix: "La raccolta si chiude con una piccola raccolta di Strambotti e Stornelli, nello scegliere i quali mi studiai di escludere quelli che fossero già stati pubblicati da altri, salvo poche eccezioni giustificate da varianti meritevoli di qualche attenzione».

[9] E.Costa, Tommaseo, Nigra e la - Raccolta di canzoni popolari- di Domenico Buffa in Archivio storico del Monferrato, 1 (1960), pp 107-141.

"Un canavesano grande diplomatico e letterato di eccezionale cultura" di Roberto Favero

1° articolo: Costantino Nigra: una vita al servizio del proprio paese

Introduzione

Nonostante le innumerevoli testimonianze che ne certificano l’eccezionale valore come diplomatico ( e i diplomatici italiani lo hanno scelto come Padre della Diplomazia Italiana, intitolandogli l’Associazione Nazionale dei Diplomatici a riposo), non solo, moltissime ne ribadiscono il valore anche come poeta, come studioso della canzone popolare, come glottologo ed etimologo, come studioso di lingue e dialetti e molto altro ancora.

Nonostante tutto ciò questa grande figura di Canavesano ancora non è entrata nella coscienza del territorio, nella memoria dei cittadini, nella consapevolezza che è un uomo di questa terra, straordinario, intelligente, politicamente eccellente, europeista ancor prima che l’Europa fosse costituita come Comunità.

Mi sono sempre chiesto il perché di questa situazione e ancora non sono riuscito a darmi una risposta.

Cavour ha scritto di lui: “ Nigra ha più talento di me, conosce perfettamente le mie intenzioni e le sa eseguire come nessun altro” e basterebbe questa affermazione a farne capire il valore, a farci capire come Nigra non solo è stato “il segretario di Cavour”, come la storia patria lo definisce, ma è stato uno dei protagonisti del processo unitario del nostro Paese, come braccio destro di Cavour prima e, dopo la morte di Cavour avvenuta nel 1861, come colui che ha contribuito a realizzarne il grande sogno, quello di fare dell’Italia una nazione unita, evento che si è concretizzato soltanto nel settembre del 1870.

Poi successivamente la sua eccezionale carriera di Ambasciatore nelle grandi capitali europee, dopo Parigi dal 1860 al 1875, San Pietroburgo nel 1876, Londra nel 1883 ed infine Vienna nel 1885 ne ha fatto apprezzare la sua preparazione politico-diplomatica in tutta Europa, dove ha tenuto alto il blasone del nostro Paese facendogli assumere il ruolo di Grande Potenza alla stessa stregua dei Grandi Imperi del Continente, la Francia, la Prussia, l’Austria, il Regno Unito.

Quella di Nigra è stata una vita interamente dedicata dedicata all’Italia, al Suo amato Paese, quello per il quale combatté volontario nella guerra del 1848-49, ed a cui dedicò tutte le sue energie durante oltre 40 anni di dedizione professionale, sacrificando la propria vita privata al supremo interesse dello Stato, un esempio che i nostri politici di oggi dovrebbero assumere come esempio di comportamento conforme all’ideologia parlamentare ideale.

Al fianco di Cavour

Fu Massimo D’Azeglio che lo scoprì, quando lo ebbe, da Presidente del Consiglio, come segretario personale nel 1851, ma fu Cavour che lo valorizzò, lo fece Capo del suo Gabinetto e lo volle sempre con sé nei dieci anni in cui sviluppò quel sogno ardito dell’unificazione dell’Italia!

Certo Nigra gli dava l’aiuto di cui Cavour necessitava: consigli, suggerimenti, presenza nei contesti difficili della diplomazia europea, riflessioni e osservazioni della situazione politica nazionale ed internazionale. Cavour lo portò con sé a Parigi e Londra, in visita agli alleati del Regno di Sardegna nella guerra di Crimea, Francia e Inghilterra; poi lo fece partecipe dei segreti del suo incontro con Napoleone III a Plombiéres nel luglio 1858, e infine gli affidò la missione segreta di trattare l’alleanza con l’Impero di Francia per la guerra contro l’Austria (la seconda guerra di Indipendenza) tra il settembre 1858 ed il marzo 1859.

Ne parla pochissimo la storia d’Italia di questa fondamentale missione segreta, ma se si pensa che tutto questo processo, maturato in oltre sei mesi di permanenza continua del Nigra a Parigi, a diretto contatto con Napoleone III, fu documentato da una Speciale Commissione in ben 4 corposi volumi pubblicati nel 1926, in cui furono raccolti tutti i relativi documenti epistolari col nome “Carteggio Cavour-Nigra”, ci si può rendere conto come la trattativa per l’alleanza avesse richiesto non soltanto tempo e fatica, ma anche una capacità di negoziatore politico non comune.

Questa considerazione la scriverà successivamente il Ministro della terza Repubblica francese, Emile Ollivier, che di Nigra dirà: “Nigra riuniva ad una grazia e flessibilità seducente la più chiara fermezza di spirito. Quando si negoziava con lui, in un primo momento si sarebbe potuto credere che egli avrebbe ceduto su tutto, tanto sembrava preoccupato di non ferire alcuno; ma quando si giungeva al punto decisivo della discussione, d’un tratto la sua figura diventava grave, i suoi occhi fissavano con una penetrazione ferma e là dove voi avevate sperato di trovare una debolezza incontravate una irriducibilità”.

In tutta questa fase Nigra fu anche incaricato di trattare il matrimonio tra la primogenita di Vittorio Emanuele II, Maria Clotilde (15 anni), con il cugino dell’Imperatore, Gerolamo Napoleone (33 anni); un matrimonio voluto fortemente da Napoleone III, come sigillo dell’alleanza tra l’impero di Francia ed il Regno di Sardegna, clausola che allora era ritenuta basilare tra due famiglie nobiliari che univano le proprie fortune per obbiettivi comuni.

Al matrimonio a Torino, avvenuto nel gennaio 1859, dopo una breve pausa di riflessione scoppiò la vittoriosa guerra contro l’Austria che però non portò, come era stato previsto, alla conquista di tutto il Centro Nord d’Italia; ne rimase fuori tutto il Veneto con Venezia, territorio che sarà poi conquistato nel 1866, 5 anni dopo la morte di Cavour.

Dopo la guerra del 1859, Cavour inviò Nigra come Ministro Residente a Parigi per proseguire l’attuazione degli accordi siglati con la Francia. Si occupò della cessione di Nizza e della Savoia alla Francia, che facevano parte del Trattato di Alleanza, ma poi si occupò dei rapporti con lo Stato Pontifico, protetto dalla Francia, che Garibaldi stava mettendo in pericolo con la sua impresa dei Mille, e che costrinsero Nigra a rientrare in Italia dove Cavour ne approfittò per inviarlo, ai primi del 1861, al seguito del Reggente delle Provincie Meridionali da poco annesse al Regno di Sardegna, Principe Eugenio di Carignano, come Segretario di Stato. Un incarico rilevante ma ricco di difficoltà per la situazione sociale del Sud, la poca volontà della popolazione locale a collaborare, gli interessi privati, la camorra ed il modus vivendi che i Borbone avevano instaurato, fatto sostanzialmente di benefici a molti in cambio di tranquillità sociale.

Furono mesi di duro lavoro in cui però Nigra seppe dimostrare doti di ottimo organizzatore avviando lavori pubblici, curando la riorganizzazione sociale, la costruzione di strade e ferrovie, la modernizzazione delle Scuole e degli Organi Istituzionali. I contrasti, le difficoltà socio-economiche, le difficoltà ad emettere norme e regolamenti per le tante opposizioni della popolazione e del clero, convinsero però il Principe di Carignano a rinunciare all’incarico e così, nel mese di maggio 1861, Nigra se ne tornò a Torino in tempo per dare l’addio al Conte di Cavour che il 6 maggio 1861, a causa di una malaria non diagnosticata e non curata, morì improvvisamente con il pensiero di non aver potuto vedere il suo sogno avverarsi.

Un lutto gravissimo per il paese e per tutti i suoi collaboratori che ne piansero amaramente la scomparsa.

Il Re Vittorio Emanuele II sostituì Cavour con il Conte Bettino Ricasoli e rinviò Nigra a Parigi, come Ministro Plenipotenziario del Regno d’Italia, a proseguire l’opera di mantenimento dei buoni rapporti con l’alleato più importante per il nostro paese, da lui iniziata.

Un incarico a cui erano affidate importanti questioni tra cui quella dei rapporti con lo Stato Pontificio che era diventato, come aveva affermato Cavour, “Libera Chiesa in libero Stato”, mediante la rinuncia ai beni temporali e cioè a tutti i possedimenti territoriali che il nuovo Regno d’Italia aveva sottratto alla Chiesa: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Puglia.

Ministro a Parigi (1861-1876)

La sua permanenza a Parigi fu rivolta a risolvere i due impedimenti per l’unificazione dell’Italia: l’annessione del Veneto, ancora in mano all’Impero Austro-Ungarico, e l’annessione del Lazio e di Roma, ancora possedimenti dello Stato Pontificio.

Furono dieci anni di impegno politico per convincere Napoleone III, che non voleva più una guerra contro l’Austria per la conquista del Veneto e di Venezia, ad almeno non ostacolarne le operazioni che l’Italia avvierà poi con alleata la Prussia; e per convincerlo anche ad allentare la sua protezione, con l’avanposto francese di stanza a Civitavecchia, dello Stato Pontificio, lasciando il via libera all’ingresso dell’esercito italiano in Roma.

Il primo problema si risolse con la terza guerra di indipendenza del 1866 e l’intermediazione della Francia che consentì la ricongiunzione di Venezia all’Italia.

Il secondo problema occupò Nigra per tutto il decennio 1861-1870, con una inesauribile resistenza dell’Imperatore a proteggere la Chiesa, per il timore di perdere l’appoggio politico in Francia da parte del potente Clero francese. Nigra riuscì nel 1864 a far firmare al Governo francese (Convenzione di Settembre) l’impegno a gradualmente ritirare le proprie truppe da Civitavecchia in cambio del trasferimento della capitale d’Italia da Torino a Firenze, in vista poi del trasferimento definitivo a Roma; ma soltanto con la caduta dell’Impero francese, nel settembre del 1870, l’Italia poté occupare definitivamente Roma con il famoso episodio della –Breccia di Porta Pia – che la storia ricorda.

Il decennio parigino, sotto il secondo Impero di Napoleone III, fu per Nigra la consacrazione a rappresentante ufficiale del nuovo Regno d’Italia, proclamato ufficialmente il 17 marzo 1861.

La grande cultura, la preparazione politica, il savoir-faire, l’intelligenza, la stima di Napoleone III, dell’Imperatrice Eugenia e dei vari Ministri francesi, facevano di Nigra un diplomatico di grande valore, stimato (e temuto) dagli altri principali Ambasciatori europei: il prussiano conte di Goltz e l’austriaco Riccardo Metternich.

Riportiamo un giudizio su Costantino Nigra, scritto nel 1899 da Gustave Rothan (diplomatico e storico francese), nella prestigiosa Révue des Deux Mondes, parlando di Napoleone III e dell'Italia:

"Aveva iniziato il suo lavoro nell'ombra, a tutti sconosciuto prima d'apparire alla luce del sole. Il suo tatto, lo charme che emanava da lui, il suo sapere, la rettitudine e la prontezza dei suoi giudizi, condizionavano le scelte dei suoi superiori; le sue brillanti qualità gli avevano assicurato il favore inalterabile dell'Imperatore e dell'Imperatrice. A tutti i suoi meriti esteriori, fatti per piacere e per sedurre, Nigra aggiungeva l'arte della parola e riusciva a ottenere confidenze senza confidare i propri segreti.

Venne accreditato ufficialmente alle Tuileries e familiarmente a Palazzo Reale, ove le intese erano raramente d'accordo; veniva coinvolto negli affari di Stato più delicati nei momenti maggiormente critici.

Impegnato talvolta a dover interpretare una politica fatta di reticenze, aveva avuto dalla sua parte la fortuna - o la sorprendente abilità - di sapere come non compromettersi mai.

La sua azione diplomatica è stata spesso messa in discussione dal patriottismo italiano, ma la sincerità delle sue simpatie personali nei confronti della Francia non è mai stata mai oggetto di discussione ".

Anche lo scrittore francese Pierre De Lano, nel suo volume - La court de Napoleon III - pubblicato nel 1892 da Victor-Havard, Éditeur-Parigi scrive di Nigra:

“Tre furono i diplomatici che caratterizzarono il periodo più importante del secondo impero: il principe austriaco Richard Metternich, l'italiano cavalier Nigra e il prussiano conte di Goltz.

Nigra fu uno degli uomini di Stato più rimarchevoli e l'italiano giustamente più rispettato. Fu il tipo perfetto di diplomatico che non aveva soltanto in mente, per esprimere le proprie idee e i propri piani, l'amabilità della sua professione, ma un'abilità consumata, un senso politico assoluto, la capacità divinatoria di uomini e cose che gli impedivano di commettere errori e che, secondo l'opinione di un ministro di Napoleone III, gli facevano intuire gli avvenimenti, come un cane da caccia che fiuta la preda. In questa luce Nigra fu nettamente superiore al principe Richard Metternich, suo fedele compagno alle Tuileries, e si può dire che lo superò in tutte le questioni inerenti la politica del secondo impero.

Come Metternich Nigra era istruito, studioso ed elegante. Come lui amava la vita mondana, a corte, un leader attratto da tutte le gioie. Ma a differenza di Metternich, che seguiva la politica dei sentimenti, al richiamo cavalleresco del suo cuore, Nigra, senza cessare di usare il suo grande fascino, restava in ogni circostanza padrone di se stesso, e non praticava che la politica del raziocinio. Nessuno meglio di lui sapeva sedurre con la parola, coi gesti o con le attenzioni; ma se era pronto ad accettare tutto da coloro che lo circondavano, era molto riservato, conteneva gli entusiasmi, e con una freddezza d'animo implacabile, non rivelando nulla dei suoi pensieri, sapeva analizzare profondamente i pro e i contro prima di prendere decisioni. Non siamo quì per analizzare se tale comportamento sia lodevole o biasimabile. Ma tutto era sempre fatto nell'interesse del proprio paese e non dobbiamo andare al di là dei risultati da lui ottenuti.

L'Imperatore conosceva bene Nigra, sapeva valutare il grado della sua forza e lo temeva. Sognava di opporgli un uomo capace di resistergli, di leggergli le intenzioni, di combatterlo, di vincerlo, ma non lo trovò mai e ciò fu una delle sue sfortune.

Della stessa età di Metternich, Nigra, quando comparve a corte, fece sensazione. Bel giovane cavaliere, facendo valere la sua cultura, calzando stivali alla moda per le battute di caccia a Compiégne, divenne anche il favorito dell'ambiente elegante delle Tuileries, si vide presto circondato da molte simpatie, e il suo difetto di pronuncia del francese, fu presto ricercato e indicato come una delle sue tante attrattive.

La situazione di Nigra, nella società parigina, fu comunque delicatissima all'inizio.

Lo si sapeva un nemico dichiarato del potere temporale del Papa, un convinto assertore di Roma capitale d'Italia, e i salotti si irrigidivano quando vi entrava.

Il suo ruolo politico iniziò presto e non fu solamente il segretario di Cavour, ma il suo allievo preferito, il suo più stretto collaboratore. Prese parte attiva alle negoziazioni che precedettero e prepararono la guerra d'Italia e, a quell'epoca, l'Imperatore, che non aveva ancora avuto l'opportunità di conoscerlo da vicino, gli affidò diverse missioni che lui seppe portare a termine con molta capacità e successo. Il Re Vittorio Emanuele II lo aveva in grande affezione e stima. Dopo Cavour lo considerava come il suo più devoto aiutante, il più docile alle sue idee.

Grande rilevanza politica aveva, nella corte francese, l’Imperatrice Eugenia.

Il principe di Metternich era fortemente attratto dall'Imperatrice Eugenia; anche Nigra aveva per Lei uguale passione, o piuttosto, se Metternich ebbe sentimenti sinceri, Nigra, padrone dei propri sensi, fingeva per la sovrana una tenerezza che non fu mai, in realtà, nel fondo del suo cuore. E' questo un punto della storia assai delicato ma che non possiamo ignorare. L'Imperatrice era più sensibile agli omaggi del Nigra che a quelli del suo rivale; Lei lo ascoltava di più e tutti i consigli che Lei dava a Napoleone III erano sempre a sfavore dell'Austria. Non si può pretendere che si metta maggior tatto nel raccontare le indiscrezioni delle Tuileries aggiungendo pagine rosa a quelle della politica. Al di fuori di questa psicologia intima, l'Imperatrice Eugenia teneva molto a conquistare il Nigra, ad assicurarsene la benevolenza, sperando forse di ridurre la sua ostilità verso il papato allontanandogli il disegno di smembramento che lui portava e che da Lei era temuto; a questo riguardo l'aiuto di Metternich e della corte di Vienna Le era garantito. Nigra, che non si lasciava mai prendere in trappola, si manteneva in una sorta di attesa, di esitazione rispettosa che consentiva di "sperare quando si temeva il peggio". Questo particolare ci svela la sua abilità.

Quanto all'Imperatore, che, prodigando a Nigra ogni tipo di gentilezza, si fidava di lui, era stato ridotto dall'ambasciatore a discutere, giustamente, di quel comportamento attendista che, malgrado tutto, gli guadagnava il fondamento di tutte le simpatie che il sovrano gli riservava. Dopo la battaglia di Sadowa (persa dalla Francia contro la Prussia) Nigra capì che il ruolo di Napoleone III era, se non finito, grandemente sminuito in Europa, al presente come in futuro, e lavorò per ridurne le influenze negli affari d'Italia. Fu anche questo un vantaggio per rafforzare ancor più l'amicizia tra Nigra e Metternich.

Nigra, come già detto, è uno degli ultimi rappresentanti di quella diplomazia che ha illuminato il mondo, quasi come l'eco di una leggenda. Dopo il 1870 si è continuato a parlare di lui ed è rimasto come uno degli uomini di Stato più rimarchevoli di tutta Europa. Alla corte delle Tuileries fu come un Don Juan o un Macchiavelli, sorrise alle belle di corte, e alla politica, conquistandoli senza mai inorgoglirsi, e non facendosi mai sconfiggere nè dalle une nè dall'altra.

Dobbiamo invidiare la sua fortuna e non ignorarla”.

Ambasciatore d’Italia in Russia e Regno Unito (1876-1885)

La fama del Nigra e la sua reputazione gli aprirono tutte le importanti porte diplomatiche delle Grandi Potenze Europee.

In Russia (1876-1882) ebbe qualche momento di tregua nelle attività diplomatiche ed ebbe la possibilità di introdurre la cultura letteraria italiana, dopo i successi che gli architetti e gli artisti italiani (pittori e scultori) si erano guadagnati a San Pietroburgo, città nuova, con all’interno quello straordinario Museo, di fama mondiale, che è l’Hermitage. Quest’uomo di cultura era ambito in tutte le serate delle famiglie nobiliari in cui parlava non soltanto di politica ma anche di poesia, di letteratura, di pittura e scultura: un uomo dalla preparazione e dalla dialettica unica che incantava gli interlocutori con il suo francese dall’accento piemontese e con il suo garbo educato e gentile. Sei anni spesi a divulgare l’italianità, a frequentare la nobiltà, a cacciare orsi e cervi, a presenziare a grandi cerimonie e feste di corte.

Poi il neo Re Umberto I lo vuole nella capitale che conta, Londra, ove la prima potenza mondiale si appresta a varare il primo e più grande progetto ingegneristico dei tempi: il Canale di Suez. Naturalmente la sua fama lo vuole come membro del Comitato Internazionale che ne regolerà l’utilizzo a livello mondiale.

E Umberto I vuole che vi figuri come nobile, alla stregua di tutti gli altri membri, e gli conferisce, per i suoi meriti pregressi, il Titolo di Conte !

Un semplice giovane di uno sperduto paese del Canavese assurge, nel 1883, ad un primo scalino nobiliare che sarà poi seguito da altri importanti tra cui, negli anni ’90, il conferimento del Collare della S.S. Annunziata (con cui diventa cugino del RE) e subito dopo la nomina a senatore del Regno d’Italia.

La permanenza in Inghilterra gli riserverà un riconoscimento importante, quello della laurea Honoris Causa dell’Università di Edinburgo (in occasione del bicentenario di fondazione), per i suoi meriti di studioso della Canzone Popolare Italiana (di cui rimane ancora oggi un precursore riconosciuto) ma anche quello di aver modificato radicalmente i rapporti con il Foreign Office, introducendo l’italiano come lingua di comunicazione.

Ma la sua consacrazione di Ambasciatore Decano della Diplomazia Europea avviene nel 1885 con il suo trasferimento nella capitale della Diplomazia: Vienna.

Ambasciatore a Vienna (1885-1904)

Vi giunge preceduto dalla fama di Grande Ambasciatore, di uomo colto, dalla acuta intelligenza politica, dallo charme nei confronti di uomini e donne, dal piacevole conversare.

A fine ottobre 1885 il neo Ministro degli Esteri, generale Robilant, faceva pervenire a Nigra questa lettera: “Caro Nigra, il giorno stesso in cui accettai il portafoglio degli Affari Esteri, mi preoccupai immediatamente della nomina del mio Ambasciatore a Vienna, sede che avevo occupato sino ad allora e che, con la mia nomina a Ministro, lasciavo vacante. Feci oggetto di attento esame il ruolo del nostro alto personale diplomatico, studiai le varie candidature possibili fra gli uomini politici, ed il risultato di tutto quel lavoro mentale fu quello di convincermi che la persona più conveniente, più appropriata per quel posto nelle attuali gravi condizioni, siete Voi caro Conte. In tal senso sto per avanzare la mia regolare proposta a Sua Maestà; prima però mi piacerebbe ricevere da Voi la conferma che di buon grado accettate quel trasferimento o che almeno, nell’interesse del Re e dell’Italia, vi piegate, con la voluta rassegnazione, ad obbedire al vostro destino. Supposto che si tratti di grave sacrificio per Voi, mi permetto pregarvi di osservare che ho qualche diritto di chiedere ad altri un sacrificio e mi sia lecito aggiungere che, da quanto intesi da Sua maestà, tale diritto mi spetterebbe ancora di più nei vostri riguardi! Facendo però astrazione da ogni altra considerazione, mi lusingo pensare che accetterete di buon grado, animato dal convincimento che in quel nuovo vostro posto avrete occasione di rendere, nelle presenti contingenze, indubbi servigi al paese. L’elettissimo vostro ingegno, la grande esperienza, l’abilità diplomatica e la fermezza all’occorrenza, sono eminenti qualità che possedete in sommo grado e che tutti in Italia ed all’Estero vi riconoscono. Ai miei occhi nessuno è dotato, in più alto grado di Voi, di tutte quelle qualità che, nelle presenti circostanze ed in altre non lontane a verificarsi, reputo indispensabili a chi deve andare a rappresentare l’Italia a Vienna, nella nuova fase in cui siamo entrati. Altro non aggiungo perché sarebbe superfluo, con un uomo di mente sì elevata, quale è la vostra, e di tanta provata devozione alla Dinastia ed al Paese. Aspetto la Vostra risposta con piena fiducia ”.

La sede prestigiosa, l’incarico importante, la rinnovata fiducia da parte del Governo e del Re costituivano un richiamo forte a cui Nigra non poteva opporsi.

Dopo la sua accettazione il Re in persona, il 1° novembre, gli scrisse:

“Nell’apprendere la scelta, non tardo ad esprimervi, caro Conte, tutta la mia soddisfazione ed i miei ringraziamenti per questa nuova prova del vostro patriottismo e della vostra devozione e vi assicuro che, oltre ai vostri buoni servizi, apprezzo altamente, soprattutto in queste circostanze, la vostra nobilissima condotta ”.

Qualche giorno dopo il ministro Robilant gli comunicava che anche l’Imperatore Francesco Giuseppe, il rivale delle tante lotte italiane per l’indipendenza, accettava con piacere la nomina che giungeva, ufficialmente, con regio decreto del 10 novembre 1885.

La permanenza a Vienna fu il giusto riconoscimento di una carriera esemplare, non solo professionalmente, ma come sigillo di una vita di impareggiabile al servizio al paese.

Iniziava la fase della maturità, in cui Nigra poteva dedicarsi alle attività diplomatiche con la tranquillità dell’esperienza e senza affanni, ed anche alle attività culturali, per le quali sentiva ancora di poter dare un contributo importante.

Erano tempi quelli in cui le casate dai nomi altisonanti non avevano ancora ceduto le loro fastose ricchezze alle classi borghesi e segnatamente a quelle israelite, e continuavano ad esercitare, insieme a quella mondana, una funzione politica ponte, tra la tendenza regionalista e l’accentramento imperiale metropolitano. A questi l’Imperatore Giuseppe II, non volendo lasciar decadere gli antichi diritti aristocratici e investendoli anzi di nuovi diplomi e privilegi, aveva loro imposto di svernare a Vienna in palazzi di loro proprietà. Alcune famiglie poi godevano di un autentico potere rappresentativo, come i principi di Fűrstenberg che, sedendo per diritto di nascita in quattro senati diversi, Vienna, Berlino, Stoccarda e Baden, erano divenuti gli intermediari confidenziali fra il Kaiser di Germania e l’Imperatore d’Austria.

Francesco Giuseppe aveva un’ anima burocratica che sentiva impregnata di crisma divino e che non ammetteva potesse venir sfiorata da critiche e da obiezioni. Esigeva, da tutti coloro che lo circondavano, le virtù del soldato e del gentiluomo e rispettava anche il nemico più acerrimo, purché si comportasse con onestà e correttezza. Questo spiegava l’alta considerazione avuta nei confronti di tutti gli ambasciatori italiani che avevano preceduto Nigra e che ora riservava a lui; Nigra aveva in più un merito, quello di essersi conquistato la popolarità che avevano avuto i grandi ambasciatori delle grandi potenze, pur essendo ambasciatore di un piccolo Stato che Nigra aveva contribuito a far diventare una nuova grande potenza.

In queste manifestazioni di ammirazione, però, Francesco Giuseppe non tradiva mai il suo burocratico rispetto per ogni tipo di protocollo.

Quando Nigra fu ricevuto, insieme al corpo diplomatico accreditato a Vienna, per gli auguri del Capodanno 1886, com’era tradizione, egli iniziò la conversazione col decano dei diplomatici, il Nunzio Apostolico del Papa, discorrendo in lingua italiana; ma appena fu vicino a Nigra ricorse immediatamente alla lingua diplomatica, quella francese, a sottolineare la diversa considerazione delle due ambascerie che giungevano da Roma.

La sede della ambasciata italiana a Vienna era situata a palazzo Pallfy, in Josefplatz 1, di fianco al palazzo Pallavicini; l’edificio, concepito come un blocco squadrato a pianta rettangolare, si ispirava, nella sua solenne ed austera monumentalità, al palazzo Farnese di Roma, pur nella diversità delle proporzioni e della scansione dei piani; la facciata presentava due ordini di finestre su quindici assi ed era coronata da un poderoso cornicione a dentelli; sul livello stradale il palazzo era difeso da una piccola barriera consistente in pilastri di pietra uniti da pesanti catene in ferro che certificavano il diritto di catena risalente al medioevo, e indicante la linea di divisione tra l’alta aristocrazia e la borghesia.

Per apprezzare questo angolo della vecchia Vienna occorreva attendere la sera quando lungo il corridoio della Augustinerstrasse, la Josefplatz ed il porticato della Scuola d’Alta Equitazione spagnola, fossero calate nel silenzio in cui, col tramonto, quei metropolitani provinciali, che sono i viennesi, abbandonano il monumento.

L’Ambasciata italiana si era guadagnata, sin dal 1866, grande reputazione e aveva creato le premesse per favorire l’autorevolezza che il conte di Robilant aveva saputo guadagnarsi; una diritta nobiltà di carattere che appariva già in quella figura di vecchio soldato che aveva lasciato un braccio sui campi di battaglia del 1848, e che era stato, da questo punto di vista, tenuto in gran conto dall’Imperatore, così sensibile alle virtù guerresche.

Diversa era la considerazione che l’Imperatore riservava a Nigra: la sua intima collaborazione al processo unitario, il pennacchio da bersagliere che aveva coperto la sua fronte nella guerra del 1848, l’aureola di poeta e studioso di letteratura ed arte, il fascino che sapeva esercitare sulle dame di corte; queste erano le doti che lo avevano fatto apprezzare da lui insieme ad una rigorosa dirittura morale che lo aveva fatto stimare nel mondo della diplomazia europea.

A fine gennaio 1889 un avvenimento tragico turbò gravemente il clima di corte ed impressionò l’opinione pubblica di tutti i paesi; il principe ereditario d’Austria Ungheria, Rodolfo, figlio primogenito di Francesco Giuseppe, veniva trovato morto, insieme alla sua amante, la baronessina Maria Vétzera, nella stanza da letto del suo castello di caccia a Meyerling. Si parlò di assassinio e di doppio suicidio, ma nessuno potè mai capire la dinamica dell’incidente; l’unica cosa chiara era il fatto che il principe era in contrasto continuo con la moglie Stefania, con la quale aveva frequenti scene di gelosia dovute all’indole donnaiola di Rodolfo, di cui tutta Vienna parlava.

Il periodo viennese fu ricco di preoccupazioni per l’evolversi della situazione europea.

Da un lato la Francia che, anche a causa della Triplice Alleanza e dei suoi rinnovi, continuava a manifestarci ostilità in conseguenza della rottura delle relazioni commerciali avvenuta anni prima; gli eccidi di operai italiani ad Aigues Mortes, i cui responsabili erano stati assolti dalla corte francese di Angoulême; la contrapposizione militare tra Francia ed Italia in Abissinia. Dall’altro lato, il cattivo trattamento riservato dal governo austriaco agli italiani residenti in Austria; questo era dovuto al fatto che gli italiani volevano mantenere una propria identità, linguistica e nazionale, mentre il governo cercava una integrazione di tutte le etnie soggette. Nel panorama politico l’alleanza Franco Russa del 1891 ridava ai francesi nuovo vigore politico con speranze revansciste ed ai russi la tranquillità di poter portare avanti la politica espansionistica nei Balcani, in contrapposizione a Vienna.

Germania ed Austria erano, all’inizio del 1894, impegnate ad un riassetto politico e l’Austria anche per mantenere tranquille le popolazioni dell’Ungheria, che davano segni di irredentismo. Noi italiani a Vienna dovevamo accettare una situazione di sudditanza poco decorosa, imposta dalla Chiesa austriaca, appoggiata dalla casa imperiale, che ci accusava di aver usurpato il potere temporale del Papa, tanto da impedirci di esporre pubblicamente il tricolore in occasione della festività nazionale del XX settembre; era una politica antiitaliana che dall’Austria veniva portata avanti in Dalmazia, nell’Istria, a Trieste e nel Friuli orientale, ancora sotto la dominazione austriaca.

Ma queste preoccupazioni si attenuavano quando Nigra si dedicava, nel tempo libero, allo studio della letteratura italiana, in quei tempi molto fiorente; Giovanni Pascoli, allievo di Giosué Carducci, era il poeta emergente che aveva chiesto a Nigra un parere poetico sulla terza edizione delle Myricae, a cui aveva risposto con queste profonde osservazioni, che ci fanno capire la profondità di cultura poetica del Nigra:

“Avevo già letto, con simpatica ammirazione, la più parte di queste Myricae, sbocciate, direi, nelle più olezzanti aiuole delle Esperidi, se in quegli orti, insieme alla luce limpida dei cieli, piovessero anche le lacrime umane. Un sentimento vero, profondo, proprio provato nelle viscere; l’amore e la visione esatta della natura agreste; l’alata fantasia che, come raggio di sole, vivifica tutto quello su cui cade un filo d’erba selvaggia; costituiscono, mi pare, il carattere geniale di questa nuova poesia; dico nuova perché un tal genere di lirica è nata da non molto tempo in Italia ed il Pascoli d’un tratto si alzò fra i maestri”.

Sul finire del secolo le relazioni tra Austria ed Italia, pian piano migliorarono.

Gli ottimi rapporti di Nigra con l’Imperatore, ed una nuova fase di politica estera avviata dal ministro Emilio Visconti Venosta, ci consentirono di superare gradualmente le rivalità e gli odi nazionalistici per ripristinare buoni rapporti con l’Austria e la Francia prima, cordiali rapporti con la Russia ed i Paesi dell’Est poi, culminati nel matrimonio del figlio ereditario di Umberto I, Vittorio Emanuele, con la principessa Elena di Montenegro, che portò legami parentali tra le due monarchie. Di questo matrimonio Nigra ebbe, su richiesta del Re Umberto, ad occuparsi, in quanto da lui incaricato di accertare, con il dovuto tatto, se i genitori della principessa Elena erano favorevoli alla eventuale unione della loro figlia con Vittorio Emanuele; missione che Nigra portò a termine felicemente.

Ai primi di giugno del 1892 una bella notizia raggiunse Nigra: Re Umberto lo nominava Grande Ufficiale dello Stato, insignendolo del Collare della S.S. Annunziata; il riconoscimento più importante mai concessogli, con cui entrava a far parte della famiglia reale, come cugino aggiunto; la sua ascesa ai vertici gentilizi aveva raggiunto la vetta.

Non mancarono però altri motivi di grave preoccupazione. Nel settembre 1898 l’Imperatrice d’Austria Elisabetta, la celebre Sissi, fu uccisa in un attentato, a Ginevra, per mano di un anarchico italiano, certo Luigi Luccheni, che le inferse una pugnalata mortale mentre l’Imperatrice si avviava ad imbarcarsi su di un battello nel lago Lemano. Nigra portò all’Imperatore le condoglianze della Famiglia Savoia e di tutto il Paese che Francesco Giuseppe accettò.

Altri problemi nascevano in tutta la penisola balcanica dove moti insurrezionali e malgoverni locali impensierivano Francesco Giuseppe, che aderì per primo all’appello dello Czar Nicola II Romanoff, succeduto ad Alessandro III, per una conferenza rivolta a favorire il mantenimento della pace ed il disarmo, conferenza che fu fissata all’Aia per il luglio 1899 ed alla quale aderirono ben 26 paesi tra cui l’Italia, che delegò Nigra come suo Capo Delegazione. Fu quella l’occasione per il riconoscimento ufficiale del Nigra a livello europeo in quanto fu nominato Capo del Comitato di Redazione dei Lavori durati alcuni mesi.

In quella Conferenza accadde un fatto mai verificatosi in precedenza nelle riunioni diplomatiche; in queste si usava, per consenso e comodità di tutti, la lingua francese. Però un giorno, in una delle pubbliche sedute, il Plenipotenziario americano prese la parola in inglese. Subito dopo, venuto il turno del rappresentante germanico, questi parlò in tedesco; allora Nigra si alzò e si mise a parlare nella lingua di Dante; l’Assemblea applaudì fragorosamente!

All’inizio del nuovo secolo Nigra avvertì che era giunta l’ora del suo ritiro; dopo oltre 50 anni di intensa attività al servizio del proprio paese, di grandi tensioni e di ininterrotta opera per difendere gli interessi dell’Italia in tutti i grandi contesti internazionali, Nigra chiese al Ministro di potersi ritirare in congedo definitivo, ma la cosa fu rinviata a dopo le trattative del rinnovo della Triplice Alleanza che furono discusse nel 1902. Esemplare lo stile epistolare esemplare del Nigra che al Ministro degli Esteri Prinetti scriveva:

“Il Corriere è finalmente giunto oggi da Berlino, e lo faccio proseguire senza ritardo per Udine. Nella spedizione Ella troverà il rapporto col quale La informo che ho letto al Ministro degli esteri austriaco Goluchowski la memoria contenente le dichiarazioni convenute per la firma della proroga dell'alleanza. Goluchowski constatò che quelle dichiarazioni erano conformi a quelle fattele in di lui nome da Pasetti. Debbo dirle, a questo riguardo, che quando Io gli lessi la memoria, Goluchowski mostrò un po' di sorpresa, osservando che quelle dichiarazioni Le erano state fatte da Pasetti in di lui nome e che non c'era quindi luogo a confermarle. Ma Io gli dissi che, a dire il vero, non ero stato incaricato di fargli una nuova comunicazione al riguardo, ma soltanto di constatare con lui l'esattezza delle scritture. Ella troverà pure nella spedizione alcune osservazioni circa i rapporti dei nostri consoli a Scutari e Durazzo. Io credo che quei bravi Signori si lascian vendere lucciole per lanterne dai dragomanni e da basse spie che tirano partito dalla loro credulità. Io posso credere fino ad un certo punto che i Consoli austriaci rispondono ai nostri tentativi di propaganda italiana, proclamata con soverchio chiasso dai nostri albanofili, con eguali ed anche maggiori sforzi di propaganda austriaca. Trovo naturale che l'Austria tenti dal suo lato una propaganda di difesa, come rispose tempo fa con una dimostrazione navale austro-ungarica alla corsa dei nostri navigli da guerra sulla costa Albanese. Ma che tenti di corrompere la guarnigione turca, sopratutto nel modo descritto dai nostri Consoli, non lo credo. Ad ogni modo Io penso ch'Ella deve esigere dai nostri Consoli d'informarla delle sorgenti a cui attingono le loro notizie, e non deve accontentarsi di allegazioni, così strane, senza prove. Io sventuratamente non ho mezzo di controllare quì quelle dicerie. A Goluchowski posso dire anche le cose più delicate senza inconveniente. Ma veramente se Io gli domandassi se ha autorizzato il Console Austro-Ungarico a Durazzo di trasmettere a quel famoso Dervisch Bey una sua carta da visita, egli potrebbe pensare che son minacciato d'una incipiente idiozia. Ella ha ragione di constatare con qualche soddisfazione il risultato dell'opera sua, cioè il rinnovamento dell'alleanza senza aver destato il malumore della Francia. È un gran servizio ch'Ella ha reso, come ben dice, all'Italia, alla Monarchia, ed alla Triplice Alleanza, e si può aggiungere alla Pace di Europa. Nessuno più di me La applaude e La felicita”.

Il grande ambasciatore se ne va in pensione a fine 1904 e saluta il Ministro degli Esteri Tittoni con questa lettera:

Venezia, San Simeon Grande - 27 novembre 1904

“Signor Ministro, mi pregio di segnar ricevimento e ringrazio Vostra Eccellenza della copia del R. Decreto che mi colloca a riposo in seguito a mia domanda, e Le sono sopratutto riconoscente per la lettera con cui Ella volle accompagnarne l'invio. Questa sua lettera è per me una nobile testimonianza di buon servizio ed ho caro che mi venga da Lei. La risoluzione di ritirarmi a riposo fu dettata, com'Ella sa, dalla coscienza che ho di non posseder più, per età e salute, la forza di lavoro necessaria per l'alto ufficio che mi era affidato. Non la presi con cuor leggero, nè senza tristezza. Ma non la rimpiango, convinto come sono d'avere costantemente compito un dovere. Dolente di rinunciare così a prestare a Lei la mia collaborazione sono però lieto di vedere che la direzione della politica estera dell'Italia è in buone mani, e fo plauso sincero ai primi successi di V.S. che auguro e spero siano continuati in avvenire. Voglia gradire, La prego, l'espressione della mia profonda osservanza. Nigra”

Un grande Ambasciatore quindi, un Grande Italiano certamente, un Grande canavesano che ha saputo percorrere tutti gli scalini della storia del nostro Risorgimento, rivestendo ruoli fondamentali con una capacità intellettuale degna di essere riconosciuto come “uno dei protagonisti del processo di unificazione dell’Italia”. La diplomazia italiana gli ha riconosciuto questi meriti che la storia non gli ha attribuito, dimenticandolo completamente ed ingiustamente da ogni significativa citazione.

E’ compito di noi canavesani quello di saper rivalutare la figura di questo nostro conterraneo per ridargli quella dignità patriottica che merita e che la storiografia ufficiale non gli ha riconcosciuto.

2° articolo: Costantino Nigra: studioso della canzone popolare piemontese

Introduzione

Nigra è assai noto per la sua pubblicazione “I Canti popolari del Piemonte”, che rappresenta un’opera fondamentale nel campo della etnologia e del folklore italiano.

Come afferma Giuseppe Cocchiara, antropologo ed etnologo italiano, fra i maggiori studiosi di storia delle tradizioni popolari e folklore, i Canti popolari del Piemonte costituiscono una delle opere più valide della filologia folcloristica del secolo scorso. Editi nel 1888, essi sono il frutto di un'opera vigile e coscienziosa iniziata fin dal 1854, nell'epoca, cioè, in cui il Nigra cominciò a pubblicare su alcune riviste italiane e straniere — « Il Cimento », « La Rivista Contemporanea », « Romania », ecc. una serie di canzoni popolari che non solo rivelarono un nuovo filone della poesia popolare italiana, ma impegnarono il raccoglitore a delineare una nuova metodologia nella raccolta e trascrizione del materiale.

I Canti popolari del Piemonte, nei quali il Nigra utilizzò i materiali già raccolti e rielaborò i risultati cui era giunto, non sono infatti soltanto un'opera di filologia, ma un saggio di storia della poesia popolare, o meglio, un quadro storico-filologico, non certo privo di qualche ombra, ma certamente ricco di scorci che continuano a conferire all'insieme vita e calore.

Si può anzi affermare che i Canti popolari del Piemonte, con la relativa problematica che li anima, sono stati e restano tuttora il banco di prova dei maggiori folcloristi italiani, ai quali il Nigra ha aperto una nuova provincia del sapere.

Il volume include i canti raccolti, in vari tempi e in quasi ogni parte del Piemonte, da Nigra e da moltissimi suoi collaboratori. Il maggior spazio del libro è preso dalle canzoni d'indole profana che, per la materia trattata, sono storiche, o romanzesche, o domestiche e amorose. Per agevolare la lettura dei testi piemontesi fu messa anche una traduzione italiana ed aggiunto anche un breve repertorio lessicale di quelle voci dialettali che più si scostano dalla forma italiana.

Il volume include Canti narrativi (153), Orazioni e giaculatorie religiose (6), Cantilene e rime infantili (11), Strambotti (183) e Stornelli (10). Sono pubblicati anche alcuni spartiti musicali di alcune canzoni.

Scrive su questi canti il celebre filologo francese Gaston Paris, nella sua pubblicazione su “Journal des Savants” del settembre-novembre 1889:

“Questo bel volume realizza un desiderio espresso già da tempo in molte lingue europee. Sin dal 1854 Nigra iniziò la raccolta e la pubblicazione di molte canzoni raccolte in Canavese ed in altre regioni del Piemonte. La bellezza di alcuni di questi canti, l’interesse che la maggior parte di essi rappresenta per gli studi comparativi, la precisione con cui l’autore li ha trascritti, ne fanno argomento di interesse per tutti coloro che si occupano degli studi della canzone popolare europea. Ma non è solamente l’interesse scientifico che attira l’attenzione sul lavoro del Nigra, ma soprattutto la fedeltà con cui trascrive e commenta questi canti, nonché l’eleganza della sua interpretazione”.

La Fondazione Enrico Eandi, data l’importanza dell’opera, ha deciso tempo fa di effettuare un’attività di digitalizzazione della prima edizione del 1888 dei Canti popolari del Piemonte, edita a Torino da Loescher, per renderli disponibili alla collettività per attività di studio, approfondimento o curiosità.

Il primo importante contributo esplicativo, su quest’opera, ci viene dal Nigra stesso che nella prefazione della prima pubblicazione, scrive:

“Sciolgo, in parte, una promessa da me fatta al pubblico da molti anni. La pubblicazione presente è più modesta di quella da me sperata e promessa. Ma ho stimato preferibile pubblicare la raccolta da me riunita di canti popolari piemontesi nello stato in cui si trova, anziché correre il rischio di non pubblicarla affatto, illudendo me stesso colla speranza, ormai vana, di renderla più completa di testi e di commenti.

Sono adunque qui pubblicati i canti popolari raccolti, in vari tempi, in quasi ogni parte del piemonte da me e dai miei antichi collaboratori. Il testo è stampato quale venne cantato o dettato a me, o quale fu trascritto dai miei colloaboratori dal canto o dalla dettatura. Non vi furono fatti cambiamenti al di fuori di quelli richiesti dall’ortografia e dalla punteggiatura, o da evidenti errori materiali dei trascrittori.

Il maggiore spazio del libro è preso dalle canzoni propriamente dette, d’indole profana. A queste canzoni furono unite alcune canzoni religiose. Segue poi un saggio di orazioni e giaculatorie religiose e uno di cantilene, di rime infantili e di giuochi.

La raccolta si chiude con una piccola raccolta di Strambotti e stornelli, nello scegliere i quali mi studiai di escludere quelli che fossero già stati pubblicati da altri.

Per agevolare la lettura dei testi piemontesi, la traduzione italiana fu messa di seguito, non di tutte, ma di una versione almeno di ogni componimento.

Alla fine del libro vi è un breve repertorio lessicale di quelle voci dialettali, usate nei testi, che più si scostano dalla forma italiana, accompagnate dalla rispettiva traduzione in italiano.

Precede la raccolta, a guisa d’introduzione, uno studio sulla poesia popolare italiana.

I componimenti pubblicati furono in parte raccolti da me stesso in Torino e sulla collina di Torino, e nella valle di Castellamonte in Canavese e trascritte dal canto o dalla dettatura, per lo più di contadine, che facevo ripetere due o tre volte e in epoche diverse. Fra queste cantatrici e dettatrici, devo citare in primo luogo una vecchia donna, ora defunta, Domenica Bracco, poi Teresa Croce e teresa bertino, tutte e tre della Valle di Castelnuovo nel circondario di Ivrea. Un’altra parte considerevole della collezione, mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Flechia, l’illustre professore di sanscrito nell’Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti.

Domenico Carbone, già mio compagno di studi e d’armi, mi diede3 nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto nella storia politica del nostro paese, mi fece dono nel 1858 del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845.

Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte canzoni in varie parti del Piemonte, nel Monferrato, in Bra, a Mondovì e Pinerolo, in Graglia vicino a Biella, a Lanzo torinese, in Montaldo di Mondovì, a Novara, Saluzzo, Benevagienna e ancora in Paesana, Lagnasco e Val di Po circondario di Saluzzo, in Rocca d’Arazzo circondario di Asti. Finalmente due buone collezioni mi vennero trascritte in Valfenera d’Asti e ad Alba, e ancora altre vicino a Parma, a Venezia, nel Vicentino e vicino a Pisa.

Tutti i raccoglitori di canti e di racconti popolari sanno quanto sia arduo questo mestiere ma a loro va il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.

A questi tenaci custodi del nostro canto popolare ben si può applicare il bel detto del Conde Arnaldos, il Conte spagnolo Arnaldo grande scrittore di ballate, con cui amo chiudere questa prefazione:

- Yo no digo esta cancio sino a quien conmigo va

- Non canto questa canzone se qualcuno non mi accompagna”

Valore europeo de “I Canti popolari del Piemonte” (di Emilio Jona, Franco Castelli, Alberto Lovatto)

Per comprendere appieno il ruolo di innovazione e di rottura che Nigra riveste nel panorama degli studi demologici italiani dell'Ottocento, basterà constatare come la sua scelta del genere narrativo e la sua metodologia di ricostruzione filologica e storica della vicenda di ogni singolo canto, si ponga decisamente controcorrente rispetto al prevalente indirizzo di stampo letterario e linguistico, avviato in Toscana dalle raccolte di Niccolò Tommaseo (1841-42) e di Giuseppe Tigri (1856).

Nei folkloristi romantici la mitizzazione poetica dell' ”anima popolare” conduceva a cercare nelle canzoni del popolo “l'arcana sapienza antica (...) espressa in concetti imaginosi”, perdendo di vista il reale contesto socioculturale delle classi portatrici di cultura folklorica.

Questa decontestualizzazione, che portava a fingere “un popolo di fantasia che poco ha da fare colla realtà”, aveva indotto un acuto critico militante di scuola cattaneiana, come Carlo Tenca, a scendere in campo sulle colonne de “Il Crepuscolo”, nel 1857, per additare come nello studio della poesia popolare, anzi, dei canti popolari toscani (così si intitola l'articolo) altri modi di indagine fossero possibili, esterni e diversi dagli sdilinquimenti sulle “incorrotte avene” e sui puri fiori di favella toscana.

Tenca sosteneva lucidamente l'importanza di assumere i canti popolari come documenti per “una storia delle contadinanze italiane” e “delle plebi cittadine” e, contro la prevalente idillizzazione, sottolineava l'importanza di indagare, nel patrimonio del canto popolare, quegli aspetti in grado di testimoniare la vita reale delle classi subalterne, primo fra tutti il concetto di lavoro, “che appare terribile e doloroso nei canti toscani, in quella migrazione dei contadini per la Maremma”.

Ma non è che Nigra fosse estraneo alla cultura romantica, anzi, come bene ha scritto lo storico Federico Chabod:

“Costantino Nigra era originariamente, di animo e d'intelligenza, come uomo e come poeta, un romantico; nel mondo romantico era rimasto come araldo diplomatico del principio di nazionalità, incarnando ben una generazione che non aveva più la mentalità raziocinante e matematica del '700, e non ancora la mentalità positivistica della fine dell' '800. Lo stesso abbandonarsi alla fievole ma decorosa vena poetica, la sincerità e ricchezza degli interessi culturali, il culto amoroso delle tradizioni popolari, eran tutti elementi che legavano il Nigra all'età romantica”.

Come avviene dunque, in Nigra, questo superamento, nello studio dei canti popolari, di una tendenza generalizzata alle valutazioni approssimative e agli abbandoni sentimentali, a favore di un metodico e scrupoloso lavoro di ricostruzione filologica e storica della vicenda di tipi, di forme, di generi, di testi? Cosa lo porta, pur senza perdere l'aggancio ai valori positivi del popolarismo romantico, a differenziarsi nettamente, riconoscendo che l'unica forma possibile di giudizi e di interessi era quella della comparazione a vasto raggio, su base etnolinguistica?

Nel Centro Studi Costantino Nigra di Castellamonte, i ritagli di articoli dell'anno 1888 e seguenti, che danno conto dell'eco europea della pubblicazione dei Canti, sono senz'altro illuminanti, così come le tracce epistolografiche dei contatti nigriani con studiosi europei come Alfred Jeanroy, Gaston Paris, Damase Arbaud, J. Fleury, Svend Grundvigt, ecc.

Purtroppo la dispersione delle carte di Nigra non ci consente di avere un quadro preciso della fittissima sua corrispondenza con i maggiori studiosi europei impegnati sul versante della filologia e degli studi di poesia popolare. Siamo dunque costretti a compiere una ricognizione indiretta e congetturale, avvalendoci del “paradigma indiziario” teorizzato dallo storico Carlo Ginzburg in suo noto saggio.

Le undici pagine di “Opere citate” (come viene definita la bibliografia sterminata apposta da Nigra in fondo alla sua raccolta), sono il segnale eloquente della sua radicale difformità rispetto al lavoro degli altri raccoglitori nostrani di canti popolari. Già Cocchiara , del resto, nella sua prefazione del 1957, scriveva che Nigra: “favorito dalla sua fama in campo diplomatico, accostò i maggiori folkloristi europei, francesi, austriaci, inglesi, tedeschi, svedesi, russi, ecc. Dal Paris al Child, non vi fu infatti folklorista straniero che egli non conoscesse e con il quale non fosse in corrispondenza”.

Certamente, questo sguardo largo, internazionale, venne favorito dal ruolo politico che Nigra, stretto collaboratore di Cavour, esercitò come ambasciatore in alcune delle più importanti capitali europee (nell'ordine, Parigi, San Pietroburgo, Londra, Vienna), ma questo non sarebbe bastato, senza le doti precipue dell'intellettuale e dello studioso.

Dobbiamo riconoscere come da noi, in Italia, si sia ancora piuttosto carenti di informazioni relative a studi e ricerche sulla ballata europea, nonché sugli studi di filologia folklorica extraitaliani, per cui qui basti segnalare alcune semplici date indicative del vasto processo elaborativo degli studi internazionali sul canto e sulla tradizione orale, che Nigra seguiva con attenzione.

Oltre all'amico filologo e medievista Gaston Paris (1839-1903), certamente occorre menzionare due altri nomi di filologi raccoglitori di canti, quasi coetanei, con i quali Nigra dovette intessere un fecondo confronto scientifico: il danese Svend Grundvigt (1824-1883) che fu il vero iniziatore del metodo comparativo, e Francis James Child (Boston 1825-1896) statunitense infaticabile indagatore, i cui cinque volumi delle English and Scottish Popular Ballads, dovevano essere ben noti al nostro.

Se con l'amico Alessandro D'Ancona, filologo italianista, può confrontare la tradizione di canto piemontese con la tradizione toscana, con questi “compagni di strada”, Nigra imbocca decisamente la strada della filologia folklorica, il che significa passare dalla letteratura alla scienza, fondata sui principi dell'etnografia, della linguistica, della dialettologia e della comparazione internazionale. Il che significa, in sostanza, rigore nella trascrizione dei testi, nella registrazione delle fonti, nell'analisi comparata delle varianti, pur senza tradire l'eredità romantica.

Il PENSIERO di Alberto Mario Cirese, decano degli etnologi italiani, sull’opera del Nigra

Introduzione al volume de „I Canti popolari del Piemonte“ a cura di Emilio Jona, Franco Castelli e Alberto Lovatto edito da Giulio Einaudi – Torino 2009

Nelle varie attività di Costantino Nigra, le ricerche sulla poesia popolare occupano un posto essenziale sia per la continuità dell’impegno sia per la qualità dei risultati. Nigra le avviò nel 1854 con uno scritto dal titolo „I canti popolari del Piemonte“ , le sviluppò con le „Canzoni popolari del Piemonte“ nel 1855-56, la „Poesia popolare italiana“ del 1876, le ricapitolò e le coronò con il volume fondamentale del 1888 intitolato anch’esso „I Canti popolari del Piemonte“.

Il prevalente riferimento dei titoli ai fatti piemontesi non deve trarre in inganno. Se la materia su cui si esercita lo studio è (all’origine) regionale, i problemi, il tipo di riflessione e il metodo sono di raggio e di livello europei, sia per la robusta solidità dell’impegno del Nigra, sia per i documenti cui egli lo applica, e cioé le canzoni piemontesi che già di per sé sono una provincia del vastissimo territorio culturale che va dalle ballate anglo-scozzesi o germaniche alle chansons francesi, ai romances spagnoli ecc.

Del resto il saggio su „La poesia popolare“ del 1876, costituisce una sistemazione razionale –discutibile quanto si vuole ma robusta e illuminante- che nella sua brevità compete con i lavori più corposi dei D’Ancona e Rubieri.